Kabel zusammenlöten

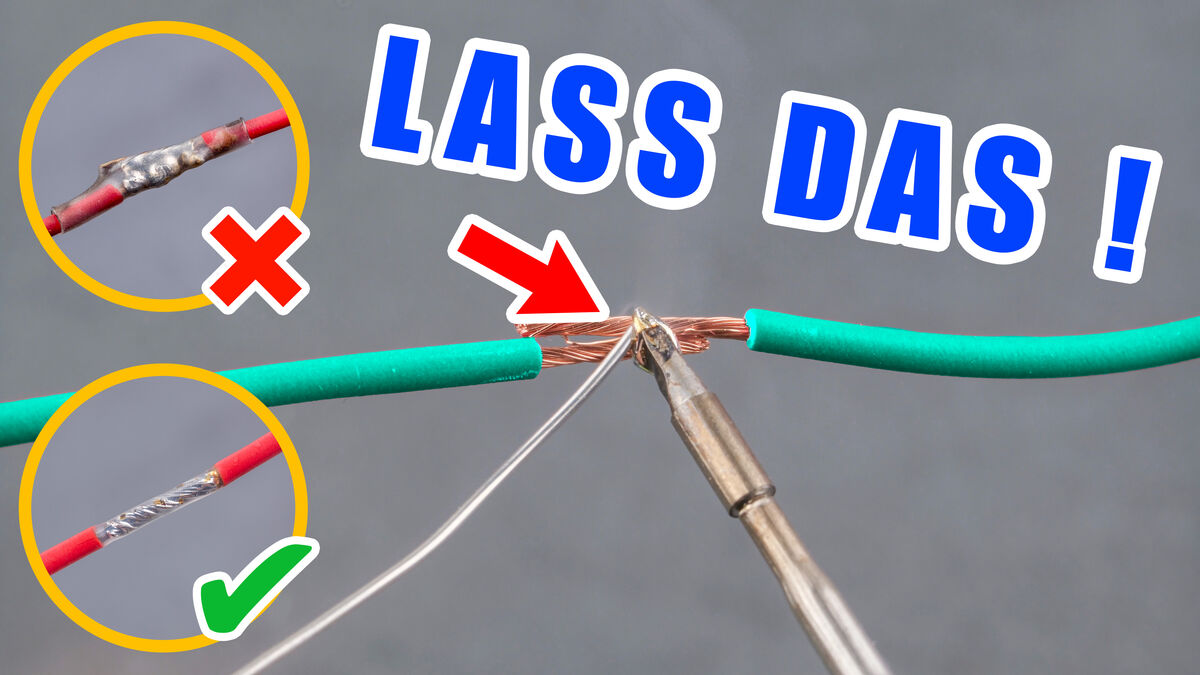

Kabel zusammenzulöten kann ja eigentlich nicht so schwer sein – oder doch? In diesem Negativbeispiel – für das ich mir wirklich Mühe geben musste, und zwar im negativen Sinn – zeige ich dir zunächst, was man beim Löten alles falsch machen kann, bevor ich im Anschluss ausführlich erkläre, wie es richtig geht.

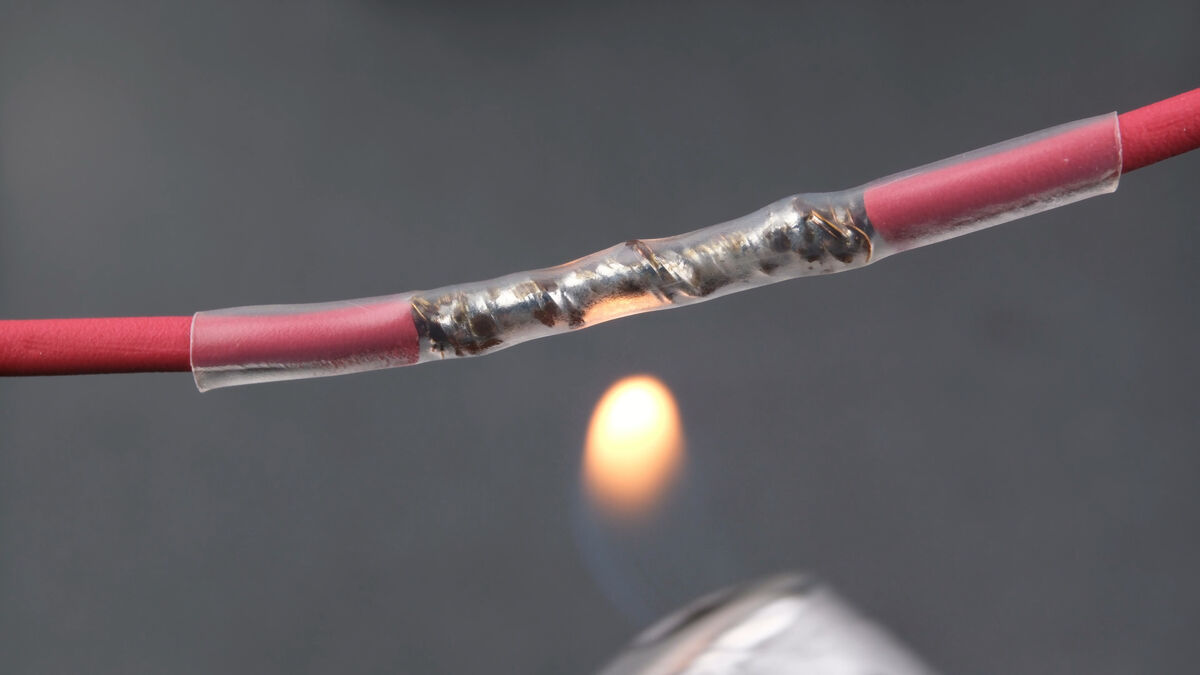

Kabel zusammenlöten – so geht es nicht!

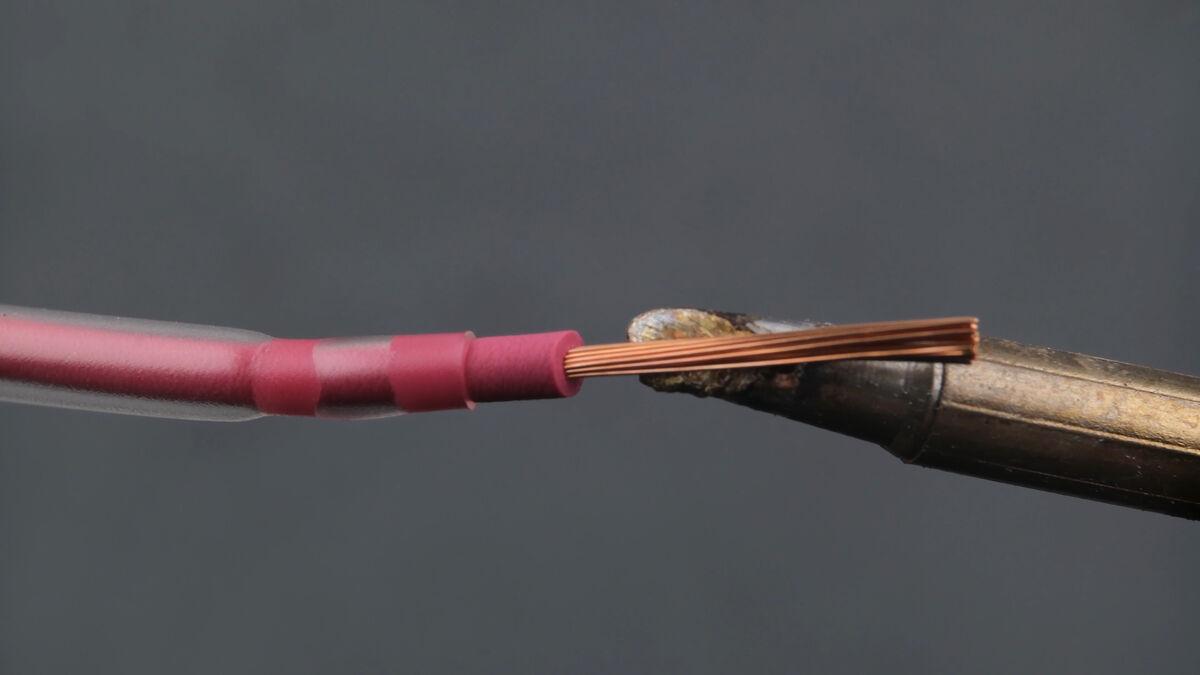

Wie nur unschwer zu erkennen ist, ist die Lötstelle alles andere als schön!

Das ließe sich auch mit einem Schrumpfschlauch nicht kaschieren – vorausgesetzt, ich hätte vorher daran gedacht. Nachträglich – wie in diesem Beispiel mit offenen Kabelenden – ist das nämlich in den meisten Fällen nicht mehr möglich. Und so, wie ich es hier zeige, sollte man es ohnehin nicht machen!

Anleitung

Also bloß schnell weg mit diesem Schandfleck – und auf ein Neues, diesmal aber richtig!

Lötstelle sauber halten

Zunächst ziehe ich Einweghandschuhe an, da ich am Morgen eine leicht fettende Handcreme aufgetragen habe – Rückstände wie Fett, Öl oder auch Schweiß können die Lötstelle schließlich verunreinigen und dadurch die Verbindung beeinträchtigen.

Kabel abisolieren

Dann widme ich mich dem Kabel zu: Diesmal verwende ich eine Abisolierzange, um keine der Litzen zu beschädigen. Außerdem achte ich darauf, beide Adern gleich lang abzuisolieren. Bei einem Kabelquerschnitt wie diesem sind 1,5 Zentimeter Länge ein guter Richtwert.

An Schrumpfschlauch denken

Da ich die Lötstelle mit einem Schrumpfschlauch schützen möchte, stülpe ich schon jetzt einen passenden von einer Seite über – denn wenn die anderen Kabelenden bereits fest verbunden sind, ist das später nicht mehr möglich.

Der Durchmesser sollte etwas größer als der Kabelmantel gewählt werden, aber ohne zu übertreiben.

Damit der Schrumpfschlauch nicht schon durch die Hitze beim Löten schrumpft, schiebe ich ihn weit genug von der Lötstelle weg.

Wenn jedoch mindestens ein Kabelende offen ist, kann ich mir diesen Schritt auch für später aufsparen.

Kabel verdrillen

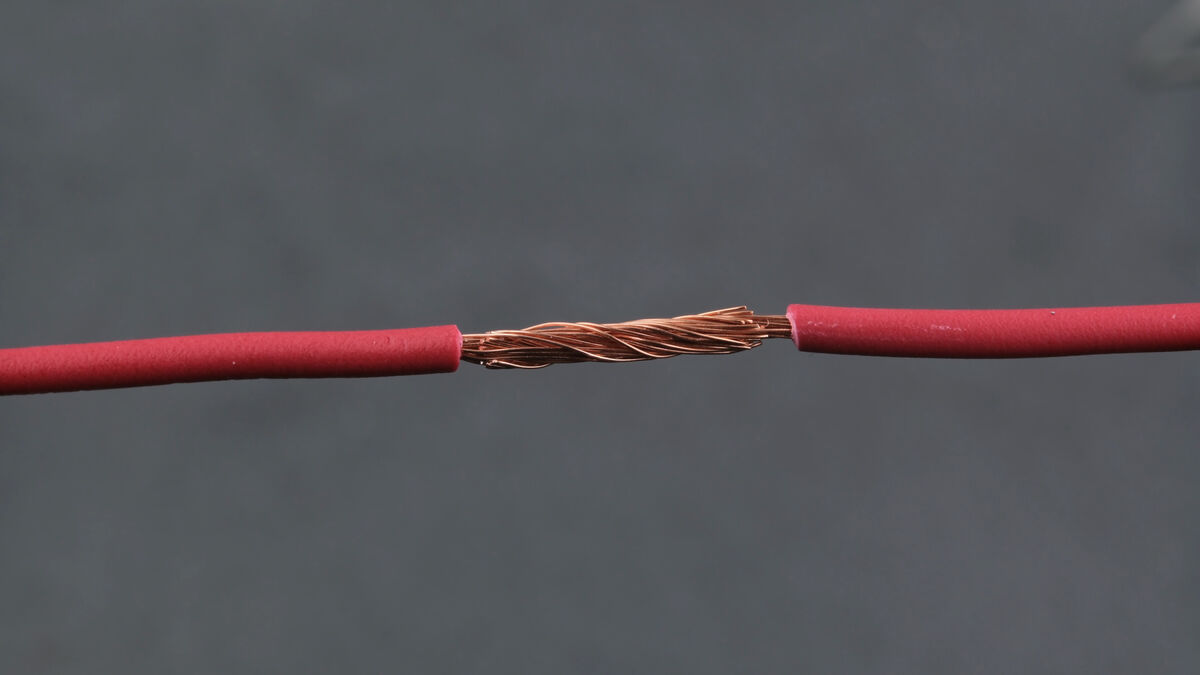

Statt beide Kabel wieder einfach übereinanderzulegen, schiebe ich die Litzen nun ineinander und verdrille sie leicht. So entsteht bereits eine elektrisch leitende Verbindung, die durch das Lot nur noch minimal ausgeglichen und hauptsächlich gefestigt wird – denn Kupfer leitet deutlich besser als Lötzinn.

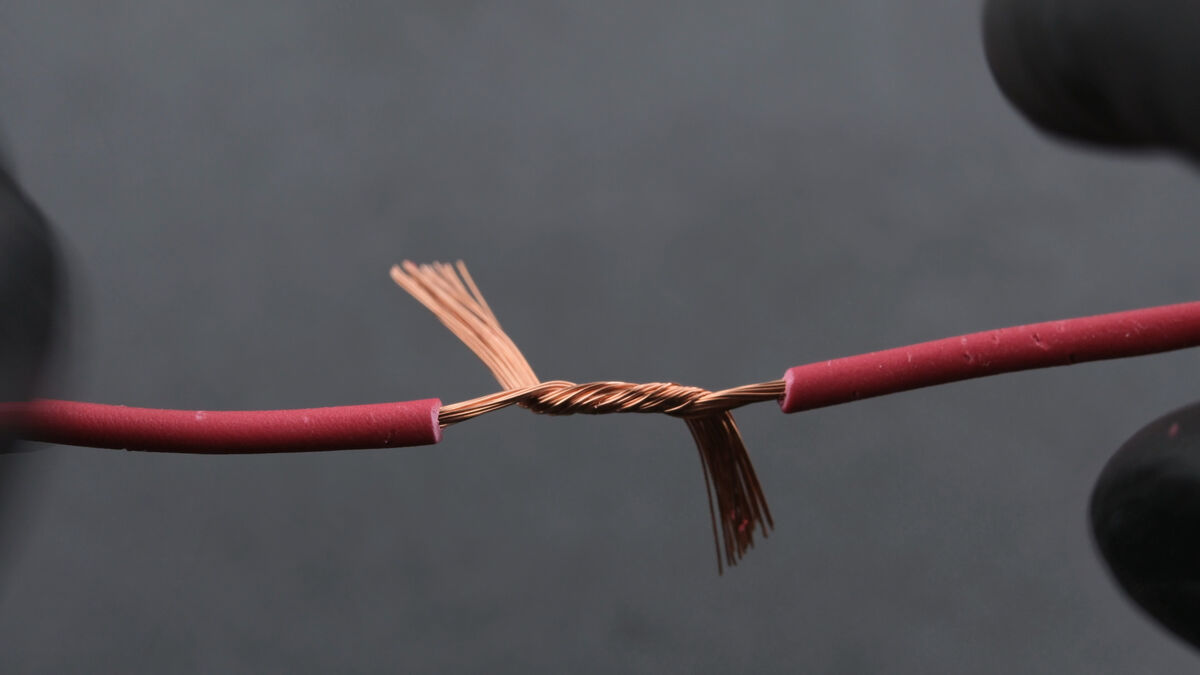

Möchte ich eine deutlich stabilere Verbindung, isoliere ich stattdessen im Vorfeld die doppelte Länge ab, kreuze beide Adernenden zum ersten Drittel und verdrille sie in entgegengesetzter Richtung umeinander. Die Verbindungsstelle wird dadurch zwar etwas dicker, hält aber mechanisch schon vor dem Löten ziemlich gut.

In beiden Fällen achte ich penibel darauf, dass alle Drähte gut anliegen und kein einzelner hervorsteht, der später den Schrumpfschlauch beschädigen könnte.

Dritte Hand

Damit die Kabel nicht verrutschen und beide Hände zum Löten frei bleiben, bietet sich eine sogenannte Dritte Hand an – ein kleines Hilfsstativ mit beweglichen Armen und Krokodilklemmen. Da sich deren Zähne jedoch leicht in die Kabelisolierung beißen können, empfiehlt es sich, die Greifflächen beidseitig mit ein bis zwei Lagen Schrumpfschlauch oder Isolierband zu polstern.

Wer öfter lötet und noch keine hat, dem sei eine solche Dritte Hand wirklich ans Herz gelegt.

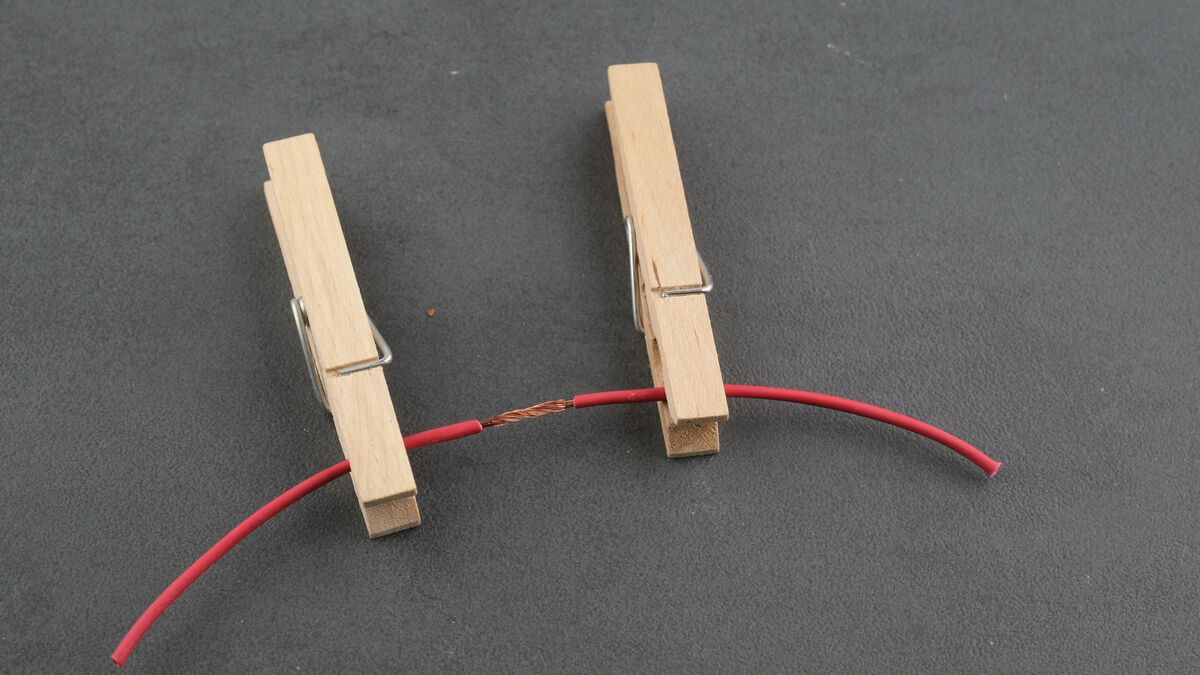

Low-Cost-Kabelhalter

Als absolute Low-Cost-Alternative tun es für den Moment aber auch zwei einfache Wäscheklammern aus Holz.

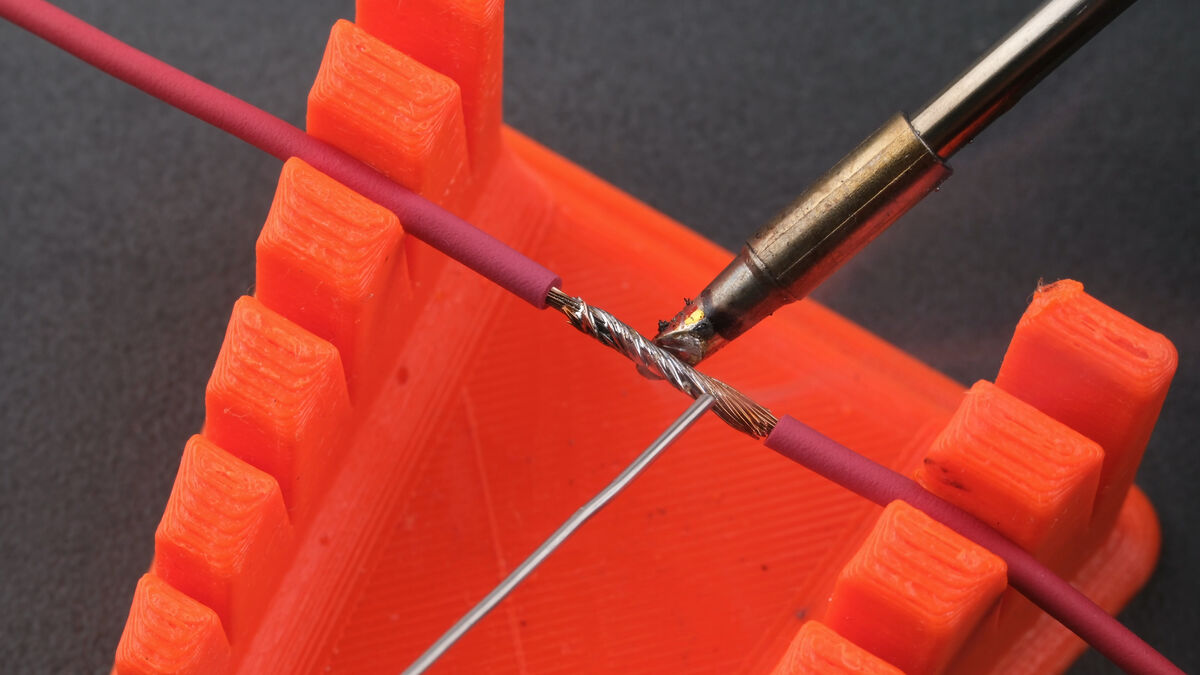

Kabelklemmhalter aus dem 3D-Drucker

Ich für meinen Teil benutze allerdings etwas anderes – nämlich diesen Kabelhalter aus dem 3D-Drucker (Druckdatei oder als Kaufalternative). Er bietet mehrere keilförmige Klemmstellen, in die sich unterschiedliche Kabelquerschnitte einfach fixieren lassen.

Lötzinn

Kommen wir zum Lötzinn: Grundsätzlich unterscheidet man bei Elektroniklötzinn zwischen bleihaltigen und bleifreien Legierungen. Bleihaltiges Lot lässt sich leichter verarbeiten, da es einen niedrigeren Schmelzpunkt hat und besser fließt. Aus Umwelt- und Gesundheitsgründen ist es jedoch in vielen Bereichen verboten – es darf zwar weiterhin von Privatpersonen genutzt, in der EU aber nicht mehr an sie verkauft werden. Bleifreies Lötzinn gilt daher heute als Standard.

Statt jetzt noch weiter auszuholen, das Wichtigste: Beide Varianten eignen sich gleichermaßen, um zwei Kabel miteinander zu verlöten.

Querschnitt

Viel relevanter ist es, einen passenden Querschnitt zu wählen: Ist der Lötdraht nämlich zu dünn, kommt man mit dem Füttern der Lötstelle kaum noch hinterher – ist er hingegen zu dick, wird das Dosieren schwierig.

Bei mir haben sich hierzu über die Jahre Lötdrahtstärken zwischen 0,8 und 1 Millimeter bewährt. Dünnere verwende ich nur beim SMD-Löten. Und wenn es doch mal etwas mehr sein darf, lässt sich der Draht auch gut zu einem dickeren verdrillen.

Flussmittel

Zusätzliches Flussmittel ist grundsätzlich nicht nötig – gutes Lötzinn hat bereits einen völlig ausreichenden Kolophonium-Kern. Dennoch möchte ich dessen Zugabe nicht verteufeln! Gerade für Anfänger können ein paar Extratropfen den Lötprozess deutlich erleichtern.

In diesem Artikel zeige ich dir übrigens, wie du ein bewährtes Lötflussmittel einfach selbst herstellen kannst.

Lötkolben

Und dann wäre da noch der Hauptdarsteller der ganzen Geschichte: der Lötkolben. Ein solcher sollte in keinem Haushalt fehlen – selbst wenn es nur eine einfache Lötpistole ist. Grundsätzlich empfehle ich jedoch, ruhig ein paar Euro mehr für ein zumindest regelbares Modell auszugeben.

Lötstation

Deutlich flexibler ist natürlich eine Lötstation mit wechselbarem Handteil und Spitzen.

USB-C Lötkolben

Fehlt es jedoch an einem festen Arbeitsplatz, ist ein moderner USB-C Lötkolben sicherlich eine sehr eine gute Alternative.

Lötspitzen

Die Lötspitzen bzw. Lötkartuschen sind bei all meinen Lötkolben wechselbar und teilweise sogar untereinander kompatibel.

Eine solch kleine Bleistiftspitze ist natürlich nicht gerade ideal, um zwei Kabel miteinander zu verlöten, da sie viel zu wenig Hitze an die Lötstelle transferiert.

Besser geeignet sind größere Meißel-, Messer- oder schräg abgeflachte Spitzen.

Kabel verlöten

Nun geht es endlich ans Löten. Ich beginne mit den Kabeln, in denen die Litzen ineinander gesteckt sind, und möchte diese mit bleihaltigem Lötzinn miteinander verlöten.

Den Lötkolben stelle ich dazu auf 320°C und schalte parallel auch gleich die Rauchabsaugung mit ein, um keine giftigen Lötdämpfe einzuatmen.

Sobald die Temperatur erreicht ist, reinige ich die Spitze von alten Rückständen und verzinne sie neu. Dann erhitze ich mit ihr die Adern von hinten und gebe vorne frisches Lötzinn dazu. Es dauert natürlich einen kurzen Moment, bis das Lot schmilzt, aber ist es erst einmal flüssig, fließt es kontinuierlich nach – und zwar ohne damit die Lötspitze direkt zu berühren, was zu sogenannten kalten Lötstellen führen könnte.

Sobald die Litzen vollständig mit Lötzinn bedeckt sind, lege ich den Lötkolben beiseite und warte, bis die Lötstelle abgekühlt ist. Das Kabel lasse ich währenddessen ruhen und versuche auch nicht, den Prozess durch Pusten zu beschleunigen.

Anschließend sehe ich mir das Ergebnis genau an und nehme bei Bedarf kleinere Korrekturen vor, indem ich das Lot erneut aufschmelze – etwas zusätzliches Flussmittel kann an dieser Stelle übrigens nicht schaden.

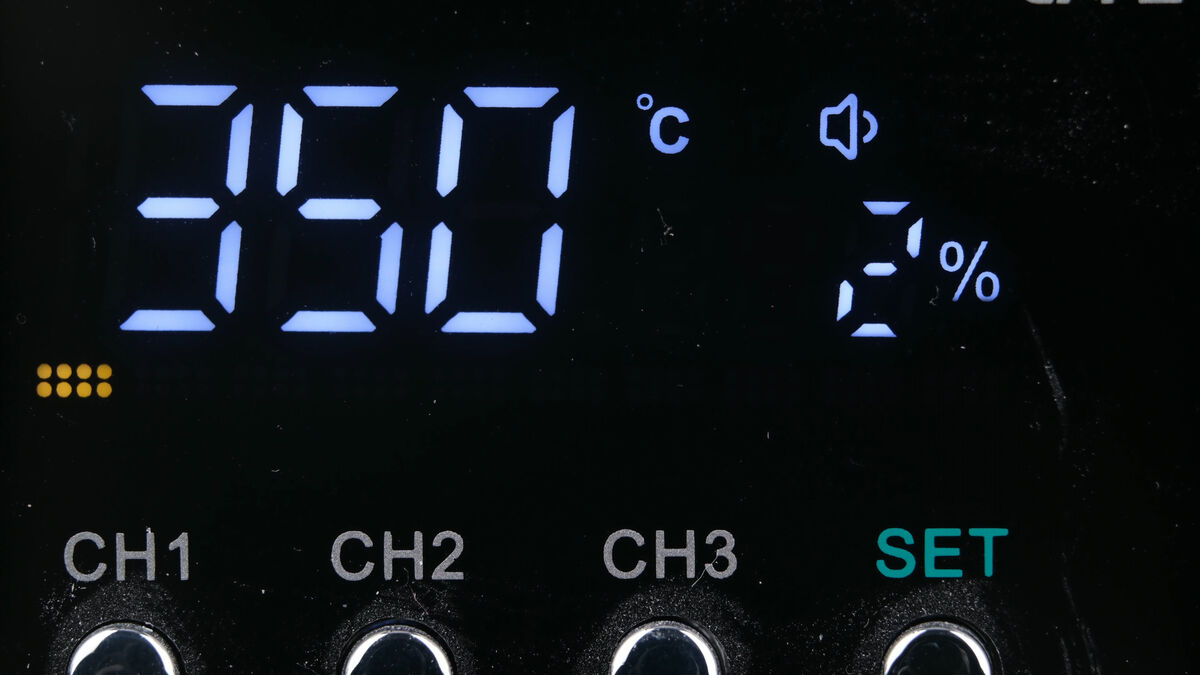

Kabel mit bleifreiem Lötzinn verlöten

Das Ganze wiederhole ich nun auch mit der zweiten Kabelverbindung. Um zu zeigen, dass viele Wege nach Rom führen, wechsel ich die Lötspitze und auch auf bleifreies Lötzinn. Aufgrund der höheren Schmelztemperatur stelle ich den Lötkolben außerdem auf 350°C.

Das übrige Vorgehen bleibt ansonsten gleich.

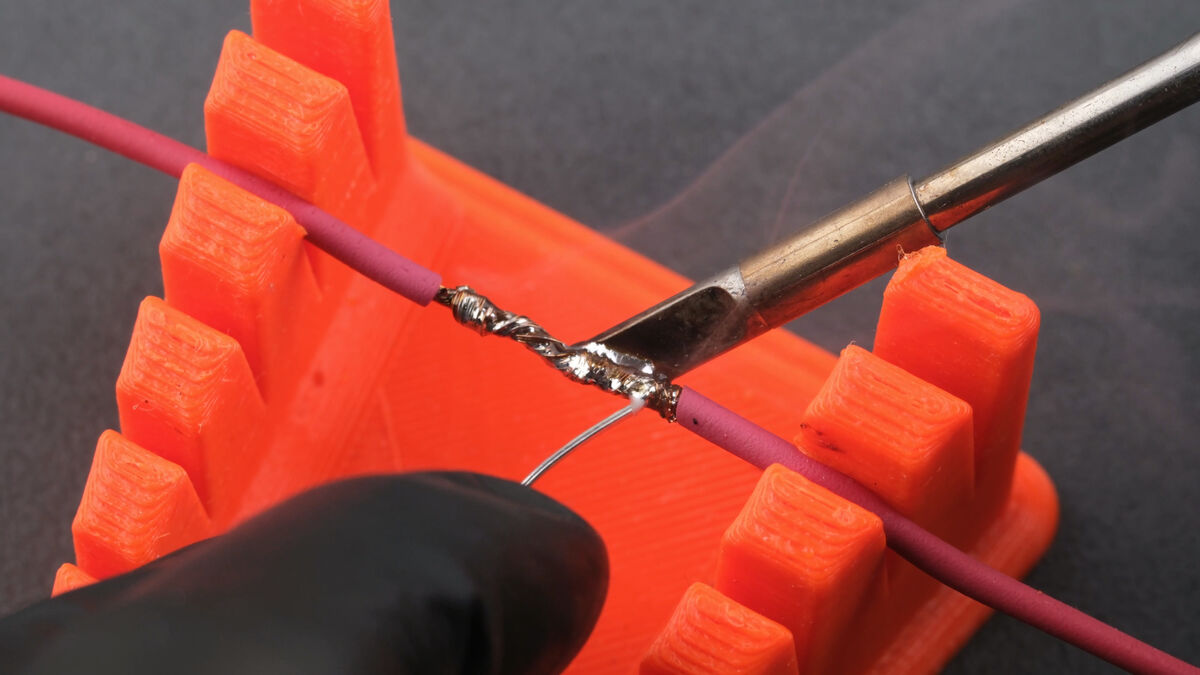

Auch mit diesem Lötergebnis bin ich zufrieden: Alles ist gleichmäßig mit Lot bedeckt, und es stehen auch keine Spitzen ab.

Bei den braunen Rückständen handelt es sich übrigens um Kolophonium. Sie lassen sich optional mit Isopropanol abwaschen. Da üblicherweise keine durchsichtigen Schrumpfschläuche verwendet werden, würde das rein ästhetische Problem jedoch ohnehin im nächsten Schritt verschwinden.

Der Lötkolben wird nicht mehr benötigt und kann daher ausgeschaltet werden. Die Spitze reinige ich allerdings erst bei der nächsten Verwendung – das verbleibende Lot schützt sie bis dahin vor Oxidation.

Lötstelle wasserdicht isolieren

Bevor ich die Lötstelle nun aber mit dem Schrumpfschlauch sichere, trage ich zunächst noch etwas Silikonpaste auf. Diese schützt vor Feuchtigkeit – und damit auch vor Oxidation. Da überschüssiges Silikon beim Schrumpfen ohnehin herausgedrückt wird, genügt eine dünne Schicht.

Anschließend ziehe ich den Schrumpfschlauch über und schrumpfe ihn mit einem Heißluftgebläse.

Notfalls ginge dies aber auch mit einem Feuerzeug. Dabei sollte jedoch auf einen ausreichenden Abstand zur Flamme geachtet werden, um den Schlauch nicht zu verbrennen.

Schrumpfschlauch mit Kleber

Noch besser als eine händisch aufgetragene Silikonschicht sind Schrumpfschläuche mit integriertem Kleber. Dieser schmilzt beim Erhitzen, versiegelt die Verbindung hermetisch und sorgt gleichzeitig für eine gewisse Zugentlastung.

Und damit habe ich dir recht ausführlich gezeigt, wie du zwei Kabel miteinander verlöten kannst.